2008年3月12日星期三

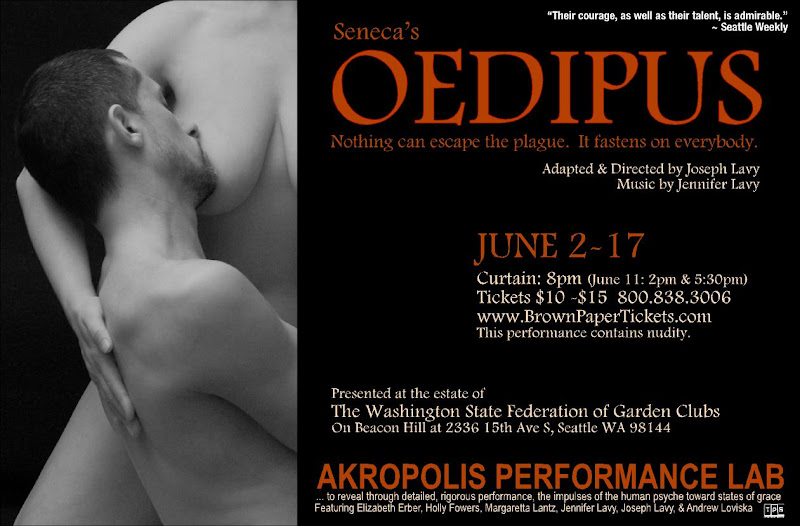

作为“命运神经症”的俄狄浦斯情结

Dodds(1951,1965,1968)告诉了我们俄狄浦斯悲剧的深层本质,在乱伦和弑亲之上,是他试图避免他的“moira[希腊神话,命运]”或命运。Dodds提醒我们,俄狄浦斯被牧羊人救起、带给科林斯并被这对王族夫妇收养之后,在那里长大,就好像那里是他真正的家。当他18岁获得神谕时,预言是他将会犯下乱伦和弑亲的罪行;这个预言与上一代他真正父亲拉伊俄斯接收到的神谕声明相似。想到对他心爱的双亲犯下这种双重罪恶的行径时俄狄浦斯感到惊惧,于是出于对他双亲的爱而逃离了科林斯——却在前往底比斯的岔路口遭遇了他的命运。Dodds接着说,俄狄浦斯的悲剧在于他企图逃避他的命运,却在他的逃跑中与之相遇。人们会记得John O'Hrar(1934)的《相约萨马拉》。弗洛伊德(1916,1923)和H. Deutsch(1933)称这种性格模式为“命运神经症[fate neurosis]”或“宿命神经症[neurosis of destiny]”的例证。Bollas(1989)从不幸地“被注定[fated]”和充满热情地“被预定[destined]”间的差异角度讨论了这个现象。

从这个角度重读俄狄浦斯传说,如果结合基督的主题,有可能转向以下的解读:俄狄浦斯,精神分析中的“普通人”,代表婴儿,其具有带着自体情欲和自虐欲力[autosadistic vigorousness]地“使用客体”的命运,他行动着,而那是注定最终(在抑郁位)要带他到对行为的觉察,他要使他自己盲目,以经历这些正常发展的 lifehoning仪式。婴儿和俄狄浦斯一样进退维谷:他必须运用并想象性地毁灭他的主体性客体(温尼科特,1969,1971),从而将他的客体和他的无辜置于危险境地。然而如果他不去经历无可变更的发展中这个仪式、逃避他的命运,他就因为弃权而陷入对自己宿命不忠诚的本体罪责。他将给自己烙上懦夫的标记。

以某种不可思议的和神秘的方式,基督教理论体系似乎进入了这个深刻问题的核心,一方面是通过创立忏悔制度,在忏悔室里罪人可以得到彻底的赦免,另一方面则是特别是建立了圣餐仪式,在其中,有罪的相关人(来自客体使用和误用)通过实际上的饮其象征性的(某种程度上被相信为真实的)血、食其象征性的肉来体验免罪(他的罪孽向基督形象的转移)。在对基督仪式性地重新施行毁灭性行为中,基督为全体人类举隅性[synecdochic]牺牲,罪人得到赦免,恢复清白。结论:当我们与我们所需的客体具有联系时,我们的清白就处于危险中。我们必须允许自己去冒险对我们的客体感到罪恶,允许自己通过过那种最大程度上是我们自己的生活来置我们的清白于险地——只要我们对悔改投入了真实的敬意,永不失去对客体关系最基本真相的见解:我们全部生命都来自他人为我们做出的牺牲,从胎盘起,其毁灭启始了我们的诞生。

节选自James S. Grotstein:Why Oedipus and not Christ?: A psychoanalytic inquiry into innocence, human sacrifice, and the sacred(1997,American Journal of Psychoanalysis)

订阅:

博文评论 (Atom)

3 条评论:

对客体关系最基本真相的见解:我们全部生命都来自他人为我们做出的牺牲,从胎盘起,其毁灭启始了我们的诞生。

这一句听上去好震撼!或许我正在感受人类自恋的能量,哈哈~

向受虐者致敬!

东方古人,认识主体性客体的绝对力量的虚假性,最后平静了自恋的波浪. :)

太具有英雄史诗性了.充满者人类自恋的能量.和和!但我怀疑是西方的故事.

在东方早期虽然也有类似的故事,印度和道家最后产生了老子和佛陀,以及中世纪极喜金刚和莲花生那样的大圆满智者,他们发现了非史诗性的平凡生活.在一滴水中穿透了整个海洋.

发表评论